お彼岸とは?〜お彼岸の時期や供物〜

はじめに

お彼岸とは

お彼岸は、仏教の考え方に基づいて行われる伝統的、宗教的な行事の一つです。

仏教では、あの世である「彼岸」は西、この世「此岸」は東にあると考えられています。

その、彼岸と此岸の距離がもっとも近づくのがお彼岸の時期で、この期間に、ご先祖様や故人の霊の供養が行われます。

これは、春と秋の2回あり、それぞれ春彼岸と秋彼岸と呼ばれます。

お彼岸は、先祖の霊を供養し、冥福を祈り、仏教の教えを学ぶ大切な行事です。

さらに、仏教では、この世は苦しみの世界であると説いていて、その苦しみから解放され、悟りを得るためには、修行を積む必要があるとしています。

お彼岸は、その修行の期間でもあるのです。

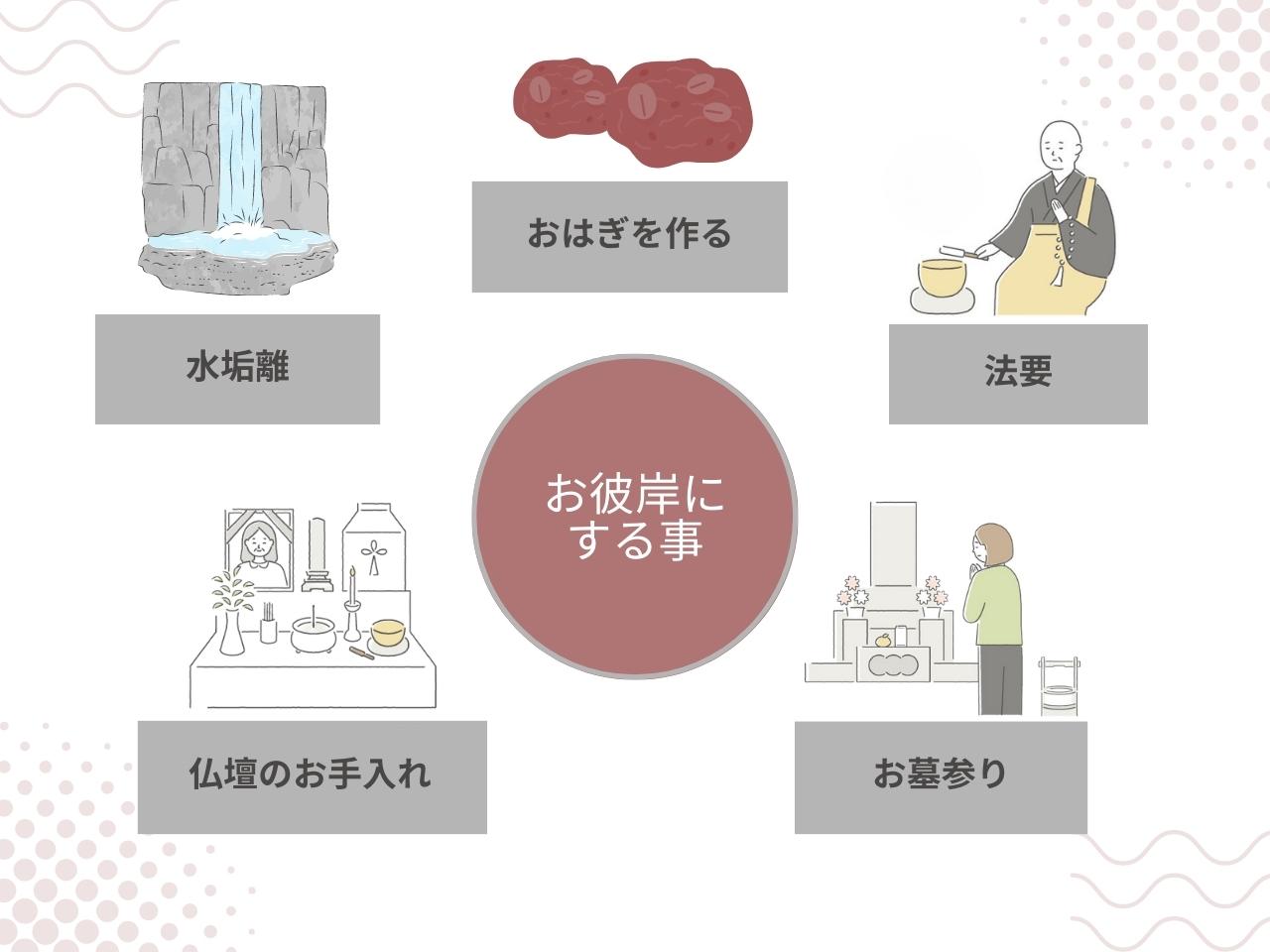

【お彼岸にすること】

- ・お墓参り

- お彼岸はお墓参りの良いタイミングですので、スケジュールに無理がなければぜひお墓参りに行くといいでしょう。

- その際には墓掃除をするので、お墓の掃除道具を持参しましょう。

- 墓地や霊園によっては掃除用具を貸し出しているところもありますので、事前に確認するとスムーズかもしれません。

- お墓参りの仕方や持ち物については、こちらのコラムに詳しく書いてありますので、ぜひ参考になさってください。

- 「お墓参りっていつするべき?〜お墓参りの時期や作法〜」

- ・法要

- 春分の日と秋分の日には「彼岸会」という法要を営む習慣がありますが、これは日本特有の仏教の法要です。

- 寺院や菩提寺の彼岸会に出向いたり、読経をあげてもらうため僧侶を家などに招いたりします。

- また、お彼岸(春分の日、秋分の日)は祝日なので、彼岸会の法要やお墓参りで親族が集まるかと思います。親族の家への挨拶に伺うのであれば、お供物を持参しましょう。

- ・おはぎを作る

- お彼岸には、おはぎ(もち米を使った和菓子)を作って供える習慣があります。

- 供物として使われるだけでなく、家族や親戚と一緒に食べることもあります。

- また、ぼた餅や彼岸だんごをお供えするところもあります。

- ・仏壇のお手入れ

- お彼岸の時期には、仏壇や位牌の手入れを行います。

- お線香を立てたり、花を供えたりすることで、故人への感謝の気持ちを表します。

- ・水垢離(みずごり)

- お彼岸の時期には、浄めの意味を込めて「水垢離」と呼ばれる冷水を浴びて身を清める行事を行うことがあります。

- 水垢離では、自分自身や周りをきれいにし、心を清らかに整えることが目的です。

これらは一例ですので、宗派や地域、ご家庭によって様々です。

彼岸の時期

前述したように、日本では春と秋の二回お彼岸があります。

お彼岸の時期は、太陽の動きに基づいて決められており、春彼岸は太陽が春分点に到達する時期、秋彼岸は太陽が秋分点に到達する時期に行われます。

この春分の日と秋分の日を中日として、前後三日間づつの1週間(7日間)がお彼岸です。

基本的には春彼岸は、3月20日前後、秋彼岸は9月22日前後に訪れます。

また、一方で、お彼岸と混同されがちな「お盆」ですが、これは夏季に行われ、先祖の霊を供養する行事です。

お盆は通常8月13日から16日の間に行われますが、地域によって異なることもあります。

お盆についての詳しいことは「新盆とは?」のコラムをご覧ください。

お彼岸とお盆は異なる行事ですが、どちらも先祖の霊を大切に思い、供養する機会となっています。

お彼岸のお供物は?

お彼岸の際には、仏壇やお墓に食べ物や花、お線香などを供物として用意します。

ご先祖様への感謝の気持ちや冥福を祈る想いを込めて、先祖の霊のお迎え準備をしましょう。

【一般的な供物】

- ・米

- ・季節の果物

- ・おはぎ

- ・お花

- ・線香

お彼岸の迎え方の心得とポイント

お彼岸の期間には、家族や親戚が集まり、先祖の霊を迎えるための儀式、法要が行われることがあります。

この時、故人に対する感謝の気持ちや、先祖から受け継いだことへの感謝を心に留めて迎えることが大切です。

また、迎える側の心の清らかさや調和も重要であり、静かで心穏やかな雰囲気を大切にしましょう。

まとめ

新着記事

CATEGORY

おすすめ記事

-

2024/04/13喪主/ご遺族様

2024/04/13喪主/ご遺族様エンバーミングとは 〜大切な人と過ごす最後の時間を豊かに〜

MORE

-

2024/02/04喪主/ご遺族様

2024/02/04喪主/ご遺族様冠婚葬祭の強い味方! 「共済会」と「互助会」の違いとは?

MORE

-

2023/07/19喪主/ご遺族様

2023/07/19喪主/ご遺族様お葬式で使用する 「棺」「棺桶」とは?〜種類や選び方〜

MORE

-

2023/05/22喪主/ご遺族様

2023/05/22喪主/ご遺族様新盆とは? 〜過ごし方や法要について〜

MORE

-

2023/02/02喪主/ご遺族様

2023/02/02喪主/ご遺族様社葬や合同葬をご検討中の方へ 〜会社が施主となる葬儀について〜

MORE

-

2023/01/31喪主/ご遺族様

2023/01/31喪主/ご遺族様社葬と合同葬のちがい ~特徴やメリット、費用について~

MORE

-

2023/01/31喪主/ご遺族様

2023/01/31喪主/ご遺族様終活って何をするの?〜準備の仕方や時期について〜

MORE

-

2023/01/31喪主/ご遺族様

2023/01/31喪主/ご遺族様お別れの会とは? 社葬/偲ぶ会

MORE

-

2023/01/30喪主/ご遺族様

2023/01/30喪主/ご遺族様エンディングノートとは? 〜用意しておくメリットや書き方〜

MORE

-

2023/01/24ご参列者様

2023/01/24ご参列者様供花の基礎知識〜どうやって贈れば良いの?〜

MORE

-

2023/01/14喪主/ご遺族様

2023/01/14喪主/ご遺族様お墓の用意って何をしたら良いの?〜購入や納骨方法について〜

MORE

-

2022/12/10喪主/ご遺族様

2022/12/10喪主/ご遺族様忌中と喪中の基礎知識 〜過ごし方やしてはいけないこと〜

MORE

-

2022/12/09喪主/ご遺族様

2022/12/09喪主/ご遺族様四十九日以降の法事について〜やることや種類、マナーをご紹介〜

MORE

-

2022/12/09喪主/ご遺族様

2022/12/09喪主/ご遺族様死亡後の手続き 〜あなたが喪主や遺族になったら〜

MORE

-

2022/12/09喪主/ご遺族様

2022/12/09喪主/ご遺族様喪主様のスケジュール〈後編〉葬儀後にすること

MORE

-

2022/12/09喪主/ご遺族様

2022/12/09喪主/ご遺族様喪主様のスケジュール〈前編〉ご臨終から葬儀までにやること

MORE

-

2022/12/06コラム

2022/12/06コラムお葬式をする意味 〜なんで人々はお葬式をあげるの?〜

MORE

-

2022/12/03喪主/ご遺族様

2022/12/03喪主/ご遺族様“相続”相談のススメ【無料相談受付中】|ベルホール

MORE

-

2022/12/03喪主/ご遺族様

2022/12/03喪主/ご遺族様お葬式の事前相談のススメ【無料相談受付中】|ベルホール

MORE

-

2022/09/22喪主/ご遺族様

2022/09/22喪主/ご遺族様コロナ禍で変わったお葬式のかたち |ベルホール

MORE

-

2022/09/22ご参列者様

2022/09/22ご参列者様四十九日の基礎知識(参列者編)|ベルホール

MORE

-

2022/09/22喪主/ご遺族様

2022/09/22喪主/ご遺族様出棺、火葬、収骨の基礎知識とマナー |ベルホール

MORE

-

2022/09/22ご参列者様

2022/09/22ご参列者様訃報の返信についての疑問 ~LINEなどのSNSやメールでの返信は失礼?~

MORE

-

2022/09/22喪主/ご遺族様

2022/09/22喪主/ご遺族様香典返しのマナー |ベルホール

MORE

-

2022/09/22喪主/ご遺族様

2022/09/22喪主/ご遺族様弔電のお礼やお返し |ベルホール

MORE

-

2022/09/22ご参列者様

2022/09/22ご参列者様弔電のマナー 〜仕組みや書き方〜|ベルホール

MORE

-

2022/09/22ご参列者様

2022/09/22ご参列者様香典のマナー 〜相場の金額や香典袋の書き方まで〜 |ベルホール

MORE

-

2022/09/22喪主/ご遺族様

2022/09/22喪主/ご遺族様四十九日の基礎知識(喪主、遺族) |ベルホール

MORE

-

2022/09/22ご参列者様

2022/09/22ご参列者様参列者のお葬式のスケジュール(通夜、葬儀、告別式の1日の流れ)

MORE

-

2022/09/22喪主/ご遺族様

2022/09/22喪主/ご遺族様葬儀のトラブルを避けるためには |ベルホール

MORE

-

2022/04/12喪主/ご遺族様

2022/04/12喪主/ご遺族様お葬式の基本知識 |ベルホール

MORE

-

2022/04/12ご参列者様

2022/04/12ご参列者様通夜、告別式、葬儀へ参列する際の服装と基礎のマナー|ベルホール

MORE

-

2022/04/12喪主/ご遺族様

2022/04/12喪主/ご遺族様【わかりやすい】お焼香のやり方 |ベルホール

MORE

お問い合わせ

CONTACT

24時間365日対応

通話料無料